産業保健・健康管理

健康診断はアフターフォローが重要!産業医による就業判定と就業配慮について解説

目次

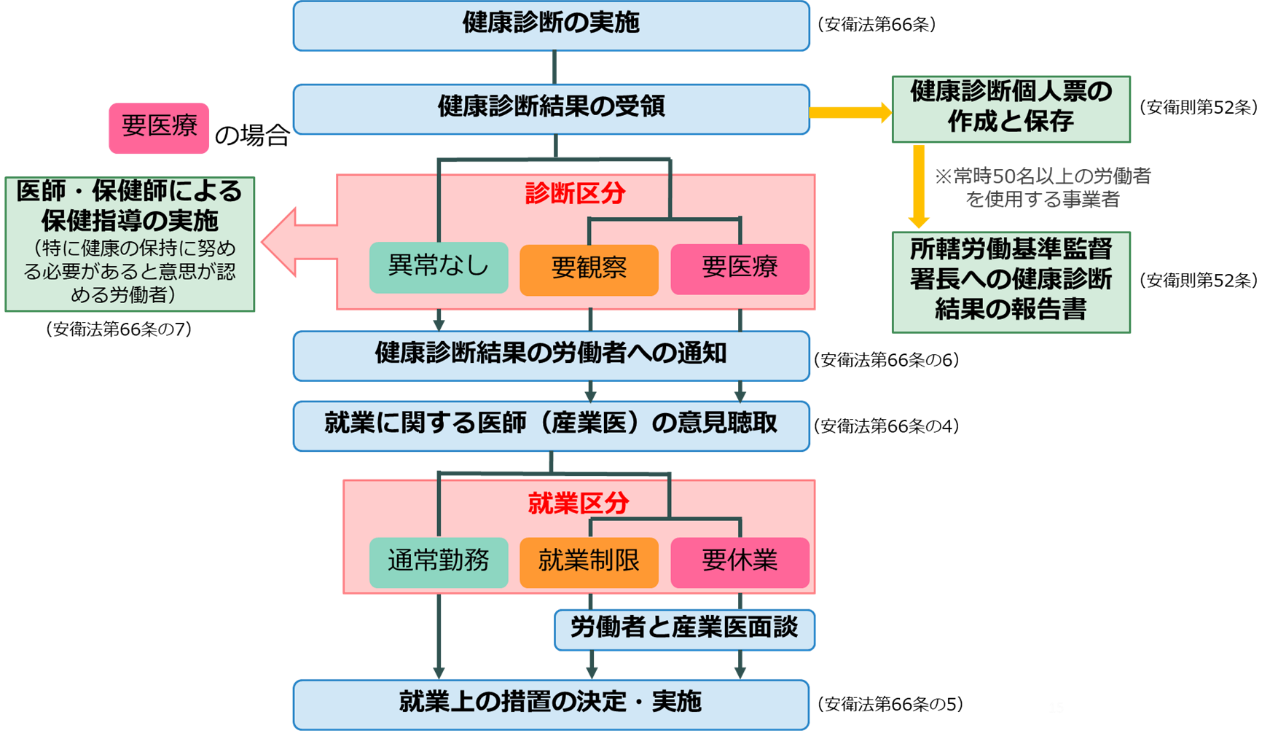

健康診断の実施後の流れ

健康診断の実施が終わったら、企業から産業医へ、全従業員の健康診断結果を共有します(紙ベースで共有することが多いです)。そこで、健康診断の実施日から3か月以内に、産業医より1人1人の健康診断結果を確認・意見を記載してもらう必要があります。

健康診断実施後の進め方についてお悩みの方は、お気軽にDr.健康経営までご相談ください

健康診断を実施した後の、一般的な流れは下記のようになります。

健康診断の実施後の流れ

健康診断の実施

↓

健康診断結果の労働者への通知:個人結果票を配布します

↓

就業に関する医師(産業医)の意見聴取:産業医が1人1人の健康診断結果を確認し、就業判定を行います。

↓

産業医面談:健康障害のリスクの高いと思われる労働者へ、産業医面談を行います

↓

事後措置:産業医面談の結果を参考に、事後措置として就業上の配慮(就業制限)を行います

↓

就業上の配慮(就業制限)を行った場合、治療や改善状況に応じて就業制限を緩和します

まずは1人1人の健康診断結果を確認

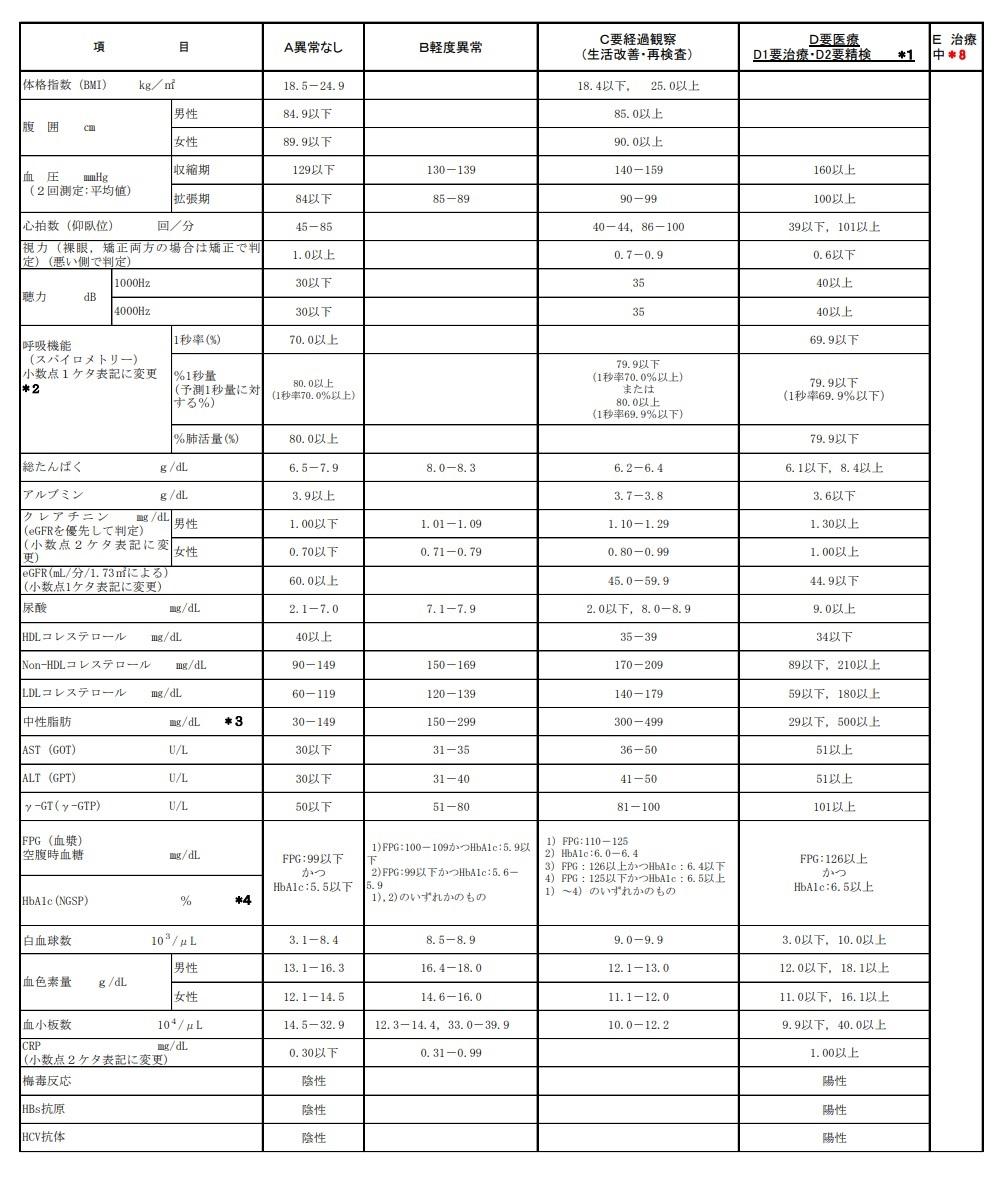

産業医は、紙ベースまたは電子記録で従業員の健康診断結果を受け取ったら、まずは1人1人の健康診断結果を確認していきます。健康診断結果には、健康診断施設が出してる自動判定もしくは健康保険組合が出している自動判定が記載されているので、参考にして確認していきます。(書かれている判定は、下記の人間ドック学会の判定基準が使われることが多いです。)

この自動判定や実際の健康診断結果を総合的に見て、病院受診が必要な労働者に対しては、病院受診を勧めます。

嘱託産業医は一般的に、月1回ほど企業へ訪問して産業医業務を行っていきます。限られた訪問時間の中で、産業医が従業員全員と面談を行い「ここが悪いので受診してください」と伝える時間はありません。そのため、受診が必要と判断される従業員に対しては、医療機関の受診をお願いする通知を配布し、さらに就業判定をするために必要な診療情報を受診先の医師に書いてもらえるよう、白紙の「診療情報提供書」を渡し、病院で記載をしてもらうよう依頼します。

※Dr.健康経営が提供するテンプレートはこちら!ぜひご活用ください。

・定健結果による従業員への受診勧奨文書

・受診先に記載してもらう診療情報提供書

また、普段の生活・治療状況や業務状況などの詳細を確認する必要がある労働者に対しては、産業医面談を設定します。産業医面談では、改めて病院受診の必要性があるかを確認したり、就業上の配慮が必要かどうかを確認します。

また、受診勧奨しても受診しない従業員、健康意識が低い従業員、結果があまりに悪い従業員に対しても、保健指導の目的で産業医面談を行いましょう。

【日本人間ドック学会の判定区分(2021年度版)】

出典:「2021年度判定区分表」/公益社団法人 日本人間ドック学会

https://www.ningen-dock.jp/other/inspection

総合的な判断として、就業判定と就業配慮を決定する

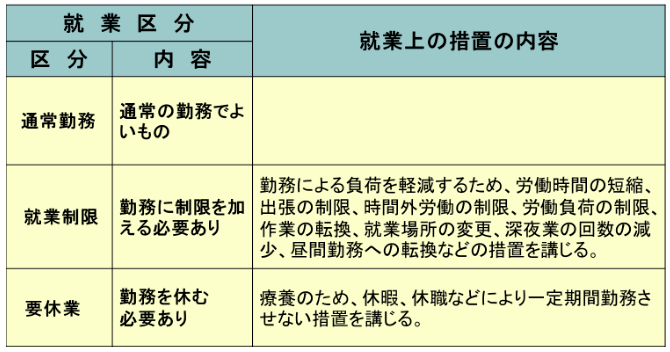

健康診断の結果、病院受診の結果、産業医面談の結果などをふまえて、産業医は「通常勤務」「就業制限」「要休業」といった就業判定をします。

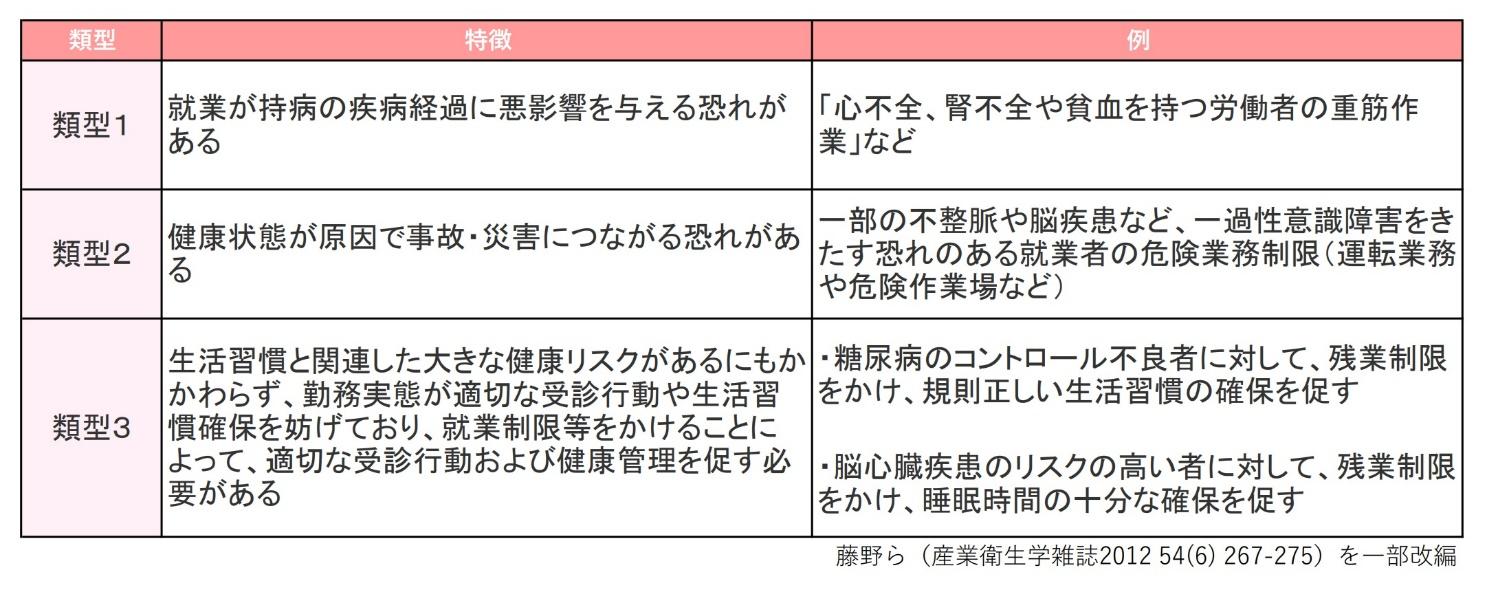

病院からもらった情報提供書に就業に関する注意点が書いてある場合、または精密検査の結果が良くない場合、本人の就業状況などを考慮して何らかのリスクがある場合には、就業上の配慮として就業制限をかける必要があります。

症状が重い場合、緊急治療や入院が必要な場合には、休業についても検討します。

就業制限をかけた場合、制限後も定期的な産業医面談を実施して治療状況など従業員をフォローし、どうなったら就業制限を解除してよいかも決めておく必要があります。

健診結果に問題がない労働者は「通常勤務」として判定し、特に就業上の配慮や措置は必要ありません。

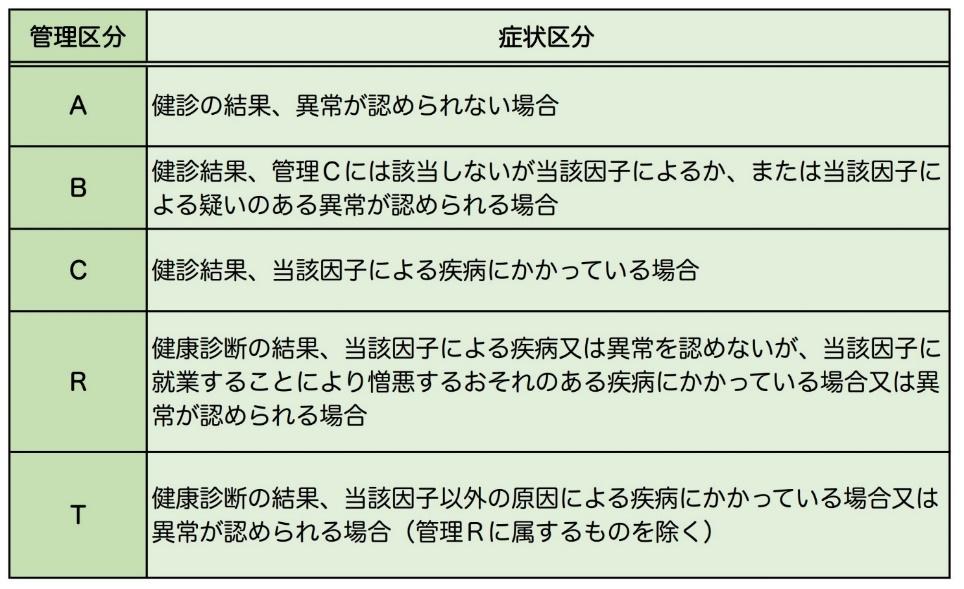

【就業区分】

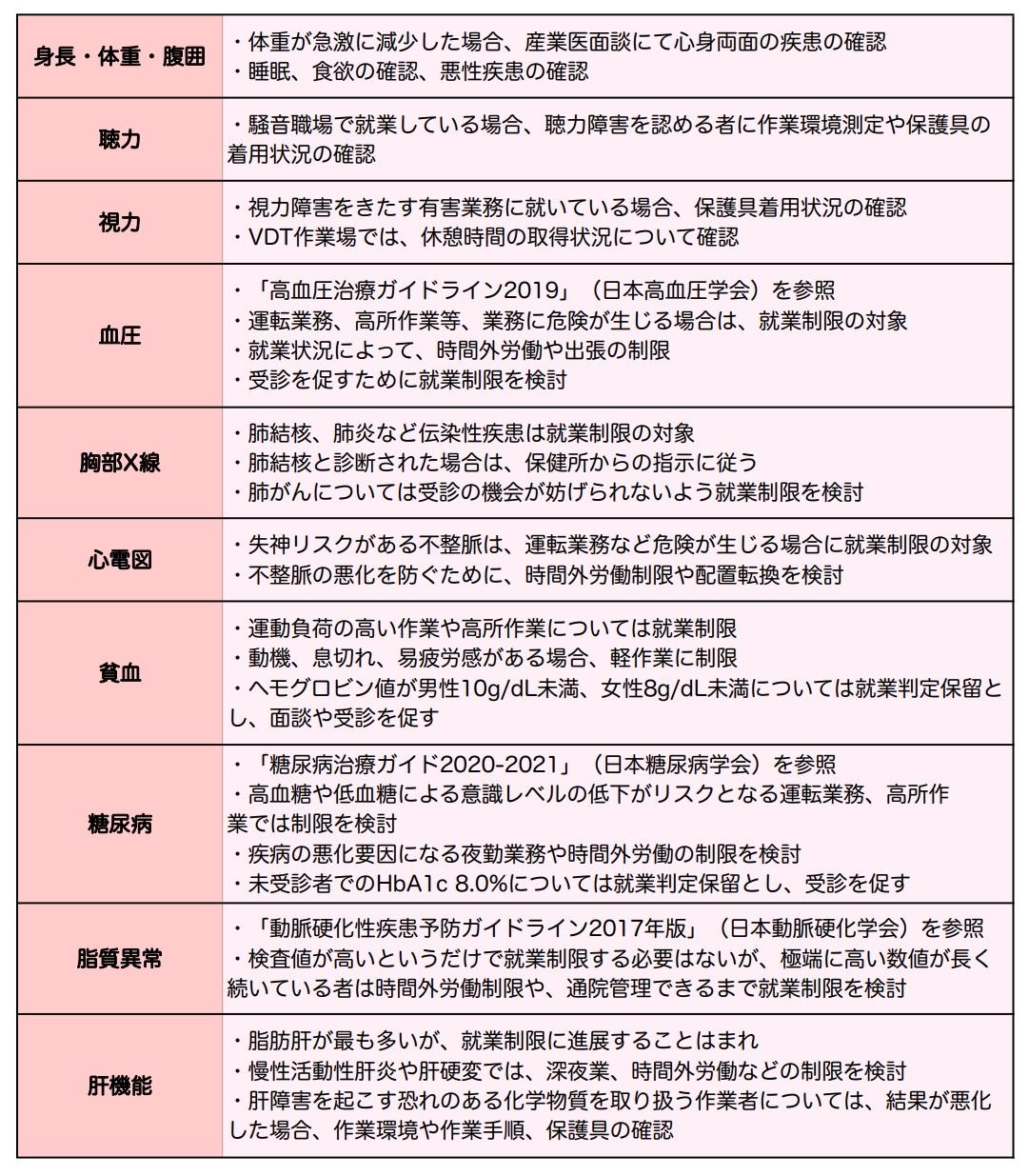

【就業制限の種類】

産業医科大学産業生態科学研究所 森晃爾「一般健康診断結果を用いた就業措置区分の判定について 平成28年3月9日」より作成

https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11201000-Roudoukijunkyoku-Soumuka/0000117190.pdf

【就業制限を検討する基準】

就業判定の書き方

就業判定の書き方は下記の3つのケースがあります。ほとんどの場合が①の個人結果票への記載ですが、健康管理システムなどを導入している場合はそれを活用しましょう。

① 健康診断実施機関の各個人結果票ヘ記入する。

② 電子媒体(Excelや健康管理システムなど)に入力する。判定した日付と産業医名を入力すること。

③ 健康診断個人票の法令書式の「意見欄」というところに記入する。

健康診断実施後の進め方についてお悩みの方は、お気軽にDr.健康経営までご相談ください

就業判定に便利なアイテム

産業医業務の時間が限られる中で、判定人数が多い場合は、あらかじめ下記のような専用の印鑑を作っておくと効率よく判定を進めることができます。最近では、事前に健康診断実施機関が産業医名を聞き、個人結果票に産業医名が印字してある場合もあります。その場合は、判定のみ記載しましょう。

シャイニー「スタンプ台内蔵丸型日付印R-524D 21mm」

就業判定の一例を紹介

下記は、実際の就業判定の一例です。産業医は、各個人の結果表に、①~⑤の就業判定、産業医氏名、判定日、判定内容を記載し、人事担当者まで共有します。

①通常勤務可

●A(異常なし)、B(軽度の異常)のみ、C(要経過観察)の一部

②通常勤務可+受診勧奨

●D(D1要治療/D2要精検)以上:

基本的には受診を勧める。企業によっては、自動的にD以上に当てはまる従業員全員に対して受診勧奨の書面を発行するところもある

●C(要経過観察)の一部:

複数の有所見があるなど、総合的に健康障害のリスクが高い場合

・受診結果の提出が不要:受診すれば終わり、または治療開始となるものなど

・受診結果の提出が必要:癌スクリーニング検査など

●E(治療中)の一部:

異常値を示している場合には、治療や通院状況を確認して必要に応じて受診を勧める

③通常勤務可+産業医面談

●健康診断を受けていない従業員、高血圧や糖尿病などを放置している従業員

●D(D1要治療/D2要精検)の一部:

業務内容(運転や高所業務など安全のリスクがある業務、体力が必要な業務など)によっては受診をして治療開始するまで就業制限をかける必要がある

④就業制限

●就業制限の基準に当てはまるものなど(病院を再受診した後、産業医面談後に行うケースが多い)

⑤要休業

●休業の基準に当てはまるものなど(病院を再受診した後、産業医面談後に行うケースが多い)

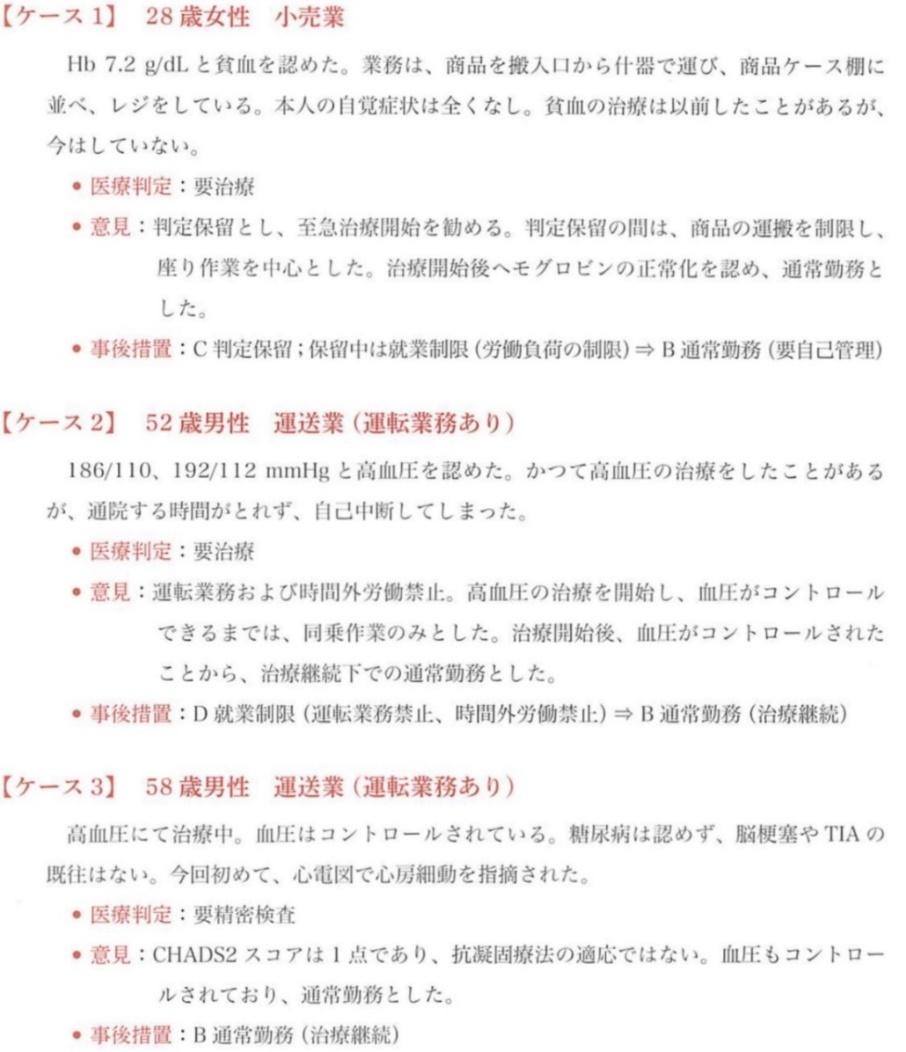

ケーススタディで就業判定を学びましょう

以下に記された3つのケースで、就業判定をしてみましょう。

引用:勝木美佐子・奥田弘美 著『嘱託産業医スタートアップマニュアル ゼロから始める産業医』/日本医事新報社(2018年)

特殊健診について知っておくべきこと

特殊健診の判定基準は、下記の旧労働省労働衛生試験研究班による管理区分が用いられることが多く、産業医は管理区分B以上のものに関しては再検査(二次健診)を指示することになっています。

特定健診の結果についても、産業医の署名・捺印の上、労基署に提出する必要があります。特定健診が必要な企業では、詳しい安全衛生管理者がいることが多いですが、念のため下記の管理区分があるということを把握しておきましょう。

【管理区分】

*昭和38年基発第939号「健康診断にもとづく健康管理について」旧労働省労働衛生試験研究班による

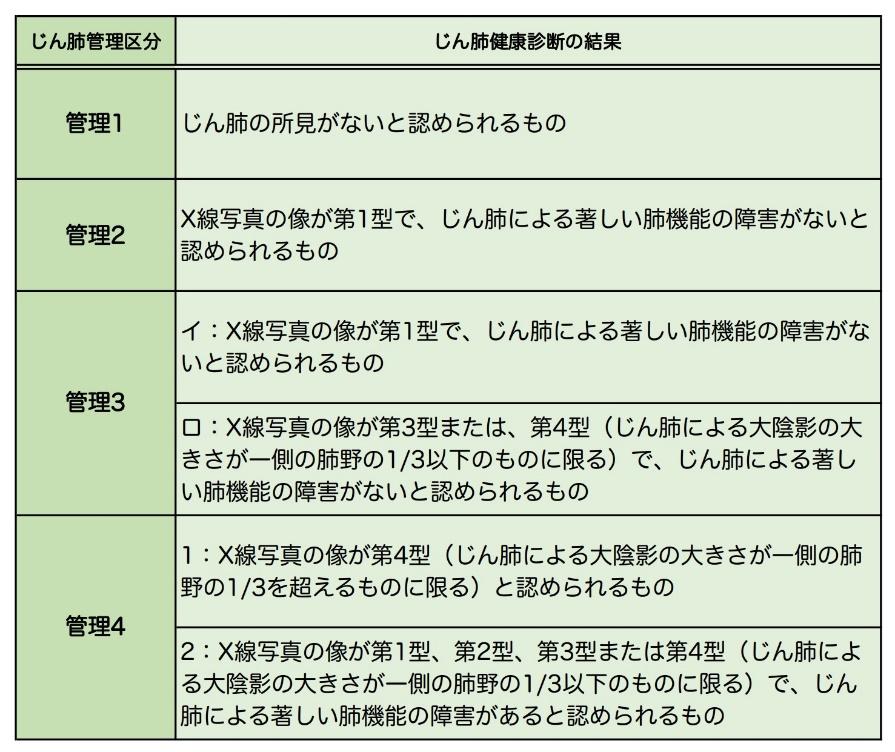

【じん肺健診における管理区分】

(じん肺法第4条)より

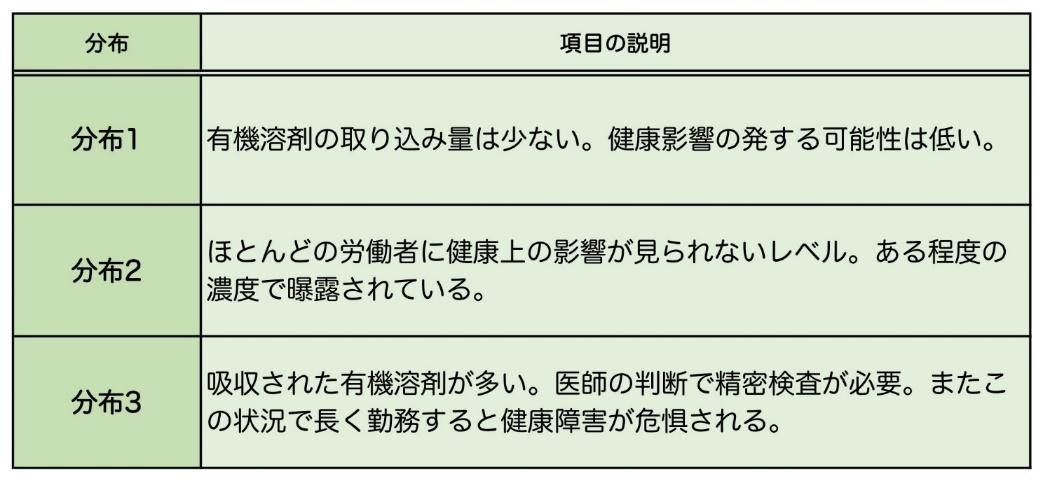

【有機溶剤健診における分布】

厚生労働省

そのお悩み、Dr.健康経営に相談してみませんか?

「従業員数が初めて50名を超えるが、なにをしたらいいかわからない…」

「ストレスチェックを初めて実施するので不安…」

そんなお悩みを抱える労務担当者の方はいませんか?

Dr.健康経営では、産業医紹介サービスを中心にご状況に合わせた健康経営サポートを行っております。

些細なことでもぜひお気軽にご相談ください。