産業保健・健康管理

衛生委員会の進め方は?議題から議事録まで進行例とともに解説

衛生委員会の設置にあたり、「進め方がわからない」「やることがわからない」とお悩みの企業は多いかもしれません。

衛生委員会の進め方は企業によってさまざまですが、話し合わなければいけないことや、おおよその流れは決まっています。

本記事では、衛生委員会の進め方や進行例を解説します。衛生委員会の基礎知識を深め、自社に合った進め方を探ってみてください。

目次

衛生委員会の進め方

まずは、衛生委員会の進め方を具体的な進行例とともに紹介します。一般的な衛生委員会の進め方は、次のとおりです。

-

- 1.衛生委員会、職場の各種状況に関する報告

- 2.職場巡視に関する報告

- 3.長時間労働に関する報告

- 4.健康診断に関する報告

- 5.ストレスチェックに関する報告

- 6.産業医面談に関する報告

- 7.産業医による健康講話

- 8.今月のテーマについて審議

- 9.次回の議題を決定

- 10.議長からのまとめ

以下では、衛生委員会の進め方を具体的にみていきます。

1.衛生委員会、職場の各種状況に関する報告

まずは、衛生委員会や職場の現況に関する基本的な事項を報告します。

-

- ・議長(進行役)、衛生管理者、産業医、委員メンバーの確認

- ・事故や労災の発生状況、私傷病や休職者の発生状況の確認

- ・衛生管理者、産業医による職場巡視の報告

- ・会社からの議題や相談事項

- ・感染対策 など

衛生管理者が上記の内容について報告して、必要に応じて産業医から改善点や予防策などのアドバイスをもらいましょう。

2.職場巡視に関する報告

次に、職場巡視に関する報告を行います。

衛生管理者は週に1回、産業医は2カ月に1回以上の職場巡視を行うことが義務付けられています。衛生管理者と産業医で職場巡視を実施して、衛生委員会で結果の報告を行いましょう。

ここでは、次のような事項について話し合います。

-

- ・職場環境の課題や問題点

- ・課題や問題点に対する改善策

- ・前回指摘された問題が改善されたかどうか

- ・職場環境において良かった点

ポイントは、重篤な事故につながる可能性が高い課題を優先することです。また、悪い点だけではなく良かった点についても報告することで、職場全体のモチベーション向上効果が得られます。

なお職場巡視に関する報告は、巡視記録に基づいて進めるとスムーズです。Dr.健康経営では巡視記録のテンプレートを提供しているので、ぜひお気軽にご活用ください。

3.長時間労働に関する報告

衛生委員会では、長時間労働に関する報告も行います。

次の内容について衛生管理者が報告し、必要に応じて長時間労働者面談を実施しましょう。

-

- ・長時間労働者の人数(45時間以上、80時間以上、100時間以上)

- ・長時間労働者面談が必要な対象者の確認

- ・面談結果をもとにした就業配慮などの対応の確認(面談を実施した場合)

- ・次回以降に向けた産業医面談の設定

なお、長時間労働者面談を行う際は、「疲労蓄積度チェックリスト」と「心身の健康状況、生活状況の把握のためのチェックリスト」を記入してもらうことがおすすめです。産業医面談時の情報共有をスムーズに行えるようになります。

4.健康診断に関する報告

健康診断に関する報告も、衛生委員会で行います。

衛生管理者が次の事項について報告し、必要に応じて産業医による結果判定や事後措置の面談を実施しましょう。

-

- ・健康診断の実施、結果の返却状況の確認

- ・健診判定と事後措置が必要な人数の確認

- ・産業医面談の対象者の確認

- ・面談結果をもとにした就業配慮などの対応の確認(面談を実施した場合)

- ・次回以降に向けた産業医面談の設定

健康診断終了後は、すみやかに労働基準監督署へ報告書を提出しましょう。以下の報告書のテンプレートをご活用いただくと、すぐに報告書を作成することが可能です。

5.ストレスチェックに関する報告

ストレスチェックを実施したあとは、衛生委員会で結果を報告します。

衛生管理者は次の事項を報告し、必要に応じて産業医による高ストレス者面談や職場改善の取り組みを行いましょう。

-

- ・ストレスチェックの実施、結果の返却状況の確認

- ・高ストレス者面談の対象者の確認

- ・面談結果をもとにした就業配慮などの対応の確認(面談を実施した場合)

- ・次回以降に向けた産業医面談の設定

ストレスチェック終了後も、健康診断実施時と同様に労働基準監督署へ報告書を提出しましょう。ストレスチェック結果報告書を作成するときは、ぜひ以下のテンプレートをご活用ください。

なお、年1回のストレスチェックを実施する際は、実施規程と実施計画の作成が必要です。ストレスチェックの実施時期が決定したら、実施前までに「ストレスチェック制度実施規程」「事業所における心の健康づくり計画及びストレスチェック実施計画」を作成しましょう。

実施規定と実施計画を作成するときは、こちらのテンプレートをご活用ください。

事業場における心の健康づくり計画及びストレスチェック実施計画【雛形】

6.産業医面談に関する報告

衛生委員会では、産業医面談に関する報告も行います。

衛生管理者は次の内容を報告し、必要に応じて産業医面談を実施しましょう。

-

- ・メンタル不調者、休職復職者、その他健康相談がある社員の確認

- ・面談結果をもとにした就業配慮などの対応の確認(面談を実施した場合)

- ・次回以降に向けた産業医面談の設定

嘱託産業医が産業医面談を担当するときは、限られた訪問時間の中で効率よく従業員へのヒアリングや面談を進めていく必要があります。短い時間でより多くの従業員と面談するためにも、面談者に体調や相談したい内容を記入してもらい、産業医へ事前に共有することがおすすめです。

事前に情報共有するためにも、ぜひこちらの「面談者事前記入シート」をご活用ください。

7.産業医による健康講話

衛生委員会を開催するときは、産業医に健康講話をしてもらいましょう。健康講話は義務付けられているものではありませんが、健康に対する関心を高める効果があるため、定期的に実施することが望ましいとされています。

健康講話には、大きく分けて2つの種類があります。

1つ目は、経営者や人事、管理職向けに「企業の(従業員全体の)健康管理体制作り」を目的とした健康講話です。2つ目は、従業員向けに「従業員一人ひとりの健康・安全に対する意識の向上」を目的とした健康講話です。

どのような内容の話をするのかについては、企業担当者と産業医でしっかりと話し合う必要があります。その時々の職場における課題に応じて、適切な内容を見極めていきましょう。

8.今月のテーマについて審議

衛生委員会では毎月ひとつのテーマを設定し、そのテーマに沿って話し合っていくことになります。ここで話し合うテーマに決まりはありませんが、世間で話題になっている労働に関する問題や流行の感染症対策、自社の困りごとなどを取り上げることが一般的です。

大切なのは、衛生委員会の構成メンバー全員が積極的に議論に参加することです。そのためには、「テーマの考案を当番制にする」「従業員が興味を持てるテーマを採用する」など工夫してみましょう。

衛生委員会のテーマについては、こちらの記事で詳しく解説しています。あわせてご覧ください。

9.次回の議題を決定

衛生委員会で話し合うテーマの年間計画を立てていない場合は、ここで次回の議題を決定しましょう。事前に議題を決めておくことで、次の話し合いに向けて情報収集や意見の取りまとめを行いやすくなります。

10.議長からのまとめ

最後に、議長に今回の衛生委員会についてまとめてもらいましょう。

衛生委員会を実施したあとは議長が評価を行い、次回の話し合いに向けて改善していくことが大切です。職場環境改善への取り組みはもちろん、衛生委員会に参加するメンバーの姿勢についても評価できるとよいでしょう。

衛生委員会とは

衛生委員会とは、労使が一体となって「従業員の健康や安全を守るために必要な対策」について話し合う組織です。従業員が50名を超える企業では、厚生労働省の定める労働安全衛生法に基づき、衛生委員会を設置しなければなりません。

ここでは、経営者や管理者が押さえておきたい衛生委員会の基本を紹介します。

詳細についてはこちらでも解説しているので、衛生委員会の知識を深めたい方はぜひ参考にしてみてください。

衛生委員会で話し合う内容

衛生委員会で話し合う内容としては、次の2種類があります。

-

- ・毎月話し合う必要がある内容

- ・一年の中で話し合いが必要な内容

それぞれどのようなことについて話し合えばいいのか、詳しくみてみましょう。

毎月話し合う必要がある内容

毎月話し合う必要がある内容は、下記のとおりです。

-

- ・産業医による職場巡視の報告、以前の指摘項目について職場環境の改善状況

- ・労災の発生状況、労災や職場のヒヤリハット事例の共有、発生した場合の対応と予防策

- ・長時間労働者の人数と対応(産業医による長時間労働者面談の対応)

- ・メンタル不調者や休職復職者などの人数と対応(産業医によるメンタル面談の対応)

- ・産業医による健康講話 など

産業医による健康講話は、義務付けられているものではありません。しかし、従業員の意識や士気を高めるためにも、毎月行うことが望ましいでしょう。

一年の中で話し合いが必要な内容

一年の中で話し合いが必要な内容は、下記のとおりです。

-

- ・今年度の目標達成状況の確認(3月)/次年度の年間活動計画の作成(3~4月)

- ・ストレスチェック実施計画、実施状況、実施後の集団分析結果や高ストレス者への対応(産業医による高ストレス者面談の対応)

- ・健康診断の実施状況、個人結果への判定と対応(就業判定と産業医による健康指導) など

これらの内容は、決して衛生委員会で毎回話し合う必要があるものではありません。ストレスチェックや健康診断の実施に合わせて、自社にとって適したタイミングで話し合いましょう。

衛生委員会の設立が決まったらやること

衛生委員会は、従業員50名以上の全業種で設置が義務付けられている組織です。それでは、これから衛生委員会の設立が必要になる企業は、どのような流れで準備を進めていけばいいのでしょうか。

はじめに行ってほしいのは、「衛生管理規定」と「衛生委員会規定」の作成です。安全衛生委員会を設立する場合は、「安全衛生管理規定」と「安全衛生委員会規定」を作成します。また、従業員の健康情報の取り扱いについて定めた「健康情報等の取扱規程」も必要です。

次に、安全衛生に関する年間スケジュールや目標、その達成状況を記載するための「安全衛生年間計画書」を作成しましょう。「安全衛生年間計画書」は、衛生管理者を中心に年1回作成します。

年度初め(3月または4月)に作成し、年度末に達成状況や改善事項を組み込むことで、継続的に企業の安全衛生の仕組みを高めていくことが一般的です。

これらの書類を、初めて衛生委員会を立ち上げる企業がイチから作ることは難しいかもしれません。その場合は、ぜひDr.健康経営が提供するテンプレートを使用してみてください。

・衛生管理規定(安全衛生管理規定)

・衛生委員会規定(安全衛生委員会規定)

・健康情報等の取扱規程

・安全衛生年間計画書

衛生委員会の立ち上げ方については、こちらの記事で詳しく説明しています。あわせてご覧ください。

衛生委員会の開催頻度と成立条件

衛生委員会は毎月1回以上、業務時間内に行うことが義務付けられています。

衛生委員会を立ち上げたあとは、毎月産業医が訪問するタイミングにあわせて衛生委員会を運用しましょう。衛生委員会の運営は会社主導で行うことが理想ですが、慣れない場合は産業医のサポートのもと進めても問題ありません。

なお衛生委員会は、委員の過半数の出席をもって成立とすることが一般的です。あまりにも出席者が少ない場合は、日を改めて開催することが望ましいでしょう。

産業医の訪問が2カ月に1回の場合でも、毎月衛生委員会を開催し、議事録を作成して保存する必要があります。産業医が訪問しない月は、企業から産業医に一定の情報提供を行わなければいけません。所定の情報を産業医に共有し、必要に応じて指示を仰ぎましょう。

産業医への情報共有は、以下のテンプレートを用いて行うとスムーズです。

衛生委員会の構成

衛生委員会は、次のメンバーによって構成されます。

-

- 1.総括安全衛生管理者又はそれ以外の者で、当該事業場において事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者(議長=委員長):1名

- 2.安全管理者及び衛生管理者:1名以上

- 3.産業医:1名以上

- 4.労働者のうち、安全・衛生に関し経験を有するもの

- 5.労働者のうち、(労働者の過半数で組織される)労働組合を代表する者、もしくは労働者の過半数を代表する者、もしくはそれらに推薦された者

最小構成人数は定められていませんが、議長と事業者側のメンバー(産業医・衛生管理者・委員)、労働者側のメンバー(委員3名)の7名で構成することが理想的です。

各メンバーの役割や資格についてはこちらの記事で解説しているので、あわせて参考にしてみてください。

衛生委員会と安全衛生委員会の違い

安全衛生委員会とは、衛生委員会と安全委員会の機能を統合した組織です。

衛生委員会は、従業員の健康維持や労働災害の防止を目的に、課題や改善点などを調査・審議する委員会です。一方で安全委員会は、労働者の危険予防に関する調査・審議を行います。

林業や建設業などの一部職種では、衛生委員会と安全委員会の両方を設置する必要があります。この場合は、両委員会をまとめて安全衛生委員会として開催することが一般的です。

安全衛生委員会では、従業員の健康維持や労働災害の防止に加え、危険予防についても話し合うことになります。

衛生委員会の進め方で気をつけるポイント

衛生委員会を進めるときは、単に各議題について話し合うだけでは不十分です。しっかりと成果が得られる衛生委員会にするためには、以下の4つのポイントを意識する必要があります。

メンバー全員に当事者意識を持ってもらう

衛生委員会は、構成メンバー全員に当事者意識を持ってもらうことで真価を発揮します。メンバー全員が積極的に参加することで、職場に隠されている課題や問題点が明確になり、より多くの改善策が見つけられるようになるためです。

日常業務のなかで行う定例ミーティングなどでは、一部の発言者が能動的に参加し、他は聞き役に徹するというシーンも多々見られます。しかし、このような姿勢は、職場の安全性や従業員の未来を託された衛生委員会にはふさわしくありません。

衛生委員会に参加する際は、「仕方なく参加する」ではなく「自らが職場や従業員の安全を支える」という意識が欠かせません。企業は、メンバーが衛生委員会へ積極的に参加できるように意識づけをすることが大切です。

テーマをマンネリ化させない

話し合うテーマをマンネリ化させないことも、衛生委員会を開催する際に意識したい事項です。

たとえば、毎月のように「インフルエンザ対策」について話し合っても、得られることは少ないでしょう。似たようなテーマが続けばどうしても同じような議論になり、話し合いが形骸的なものになってしまいます。

衛生委員会で取り上げるべきテーマは、職場や社会の状況に応じて常に変化しています。常にアンテナを張り巡らせてフレッシュなテーマを選ぶことで、メンバーが興味を持って積極的に参加できる衛生委員会の開催を実現できるでしょう。

問題解決のためにPDCAサイクルを回す

衛生委員会は、PDCAサイクルを回しながら進めていくことで、より効果的なものにできます。PDCAサイクルは、「Plan(計画)、Do(実行)、Check(評価)、Action(改善)」の一連の流れを繰り返す取り組みです。

いくら衛生委員会で有意義な議論ができても、それを実行しなければ意味がありません。そして、一度で課題を解消できる対応策を見つけることは難しいため、効果測定を実施して改善を繰り返す必要があるのです。

PDCAサイクルを回していけば、スピーディに問題解決を目指すことが可能です。「議論しただけ」「改善策のやりっぱなし」の状態になることを防ぐためにも、PDCAを意識して衛生委員会に取り組みましょう。

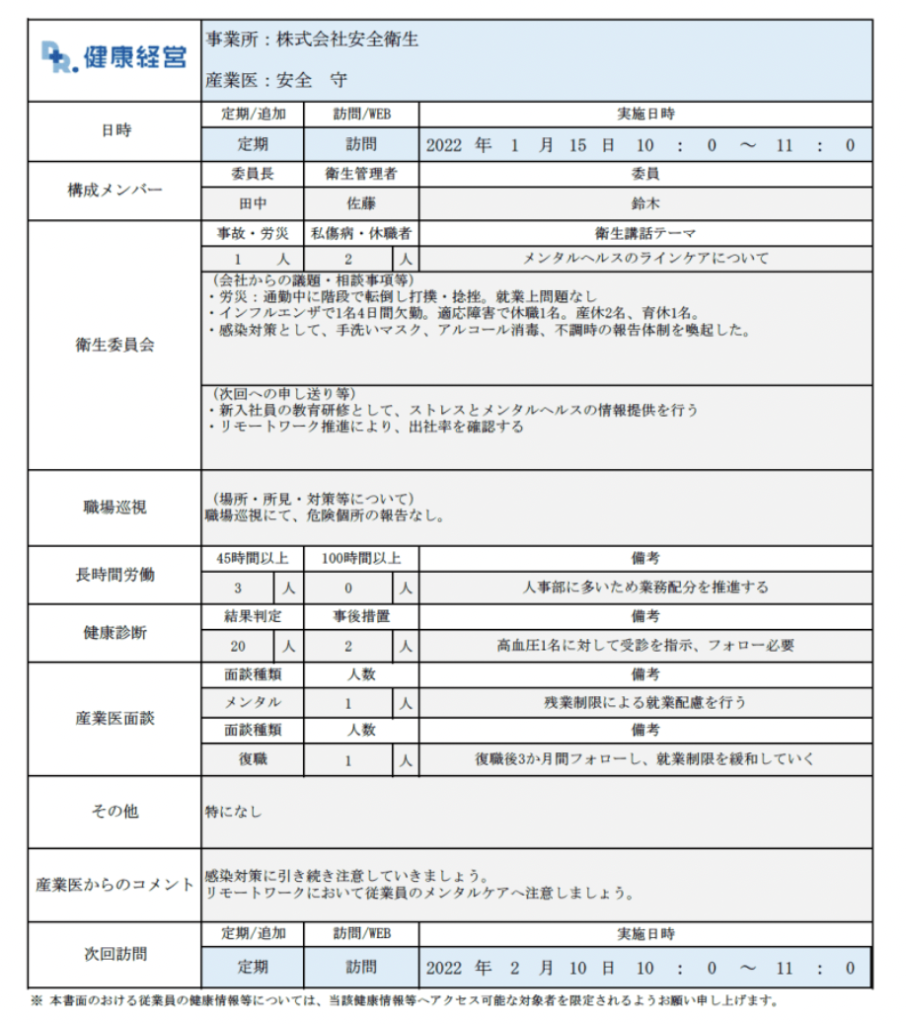

衛生委員会の開催後は議事録を作成する

衛生委員会の開催後は、話し合われた内容をもとに議事録を作成しましょう。議事録を作成したら産業医にコメントと押印をもらい、3年間保管してください。

議事録にコメントと押印をもらっておくことで、労働災害などが発生したときに適切な対応をしていたことが証明できます。産業医が欠席だった場合は、次回の衛生委員会までに議事録を確認してもらい、意見を聞いておきます。

また、衛生委員会の議事録はハードディスクなどに記録し、従業員がいつでも確認できるような環境を整えて周知しましょう。社内周知には、内部ネットワークや社内報を活用したり、社内掲示板など見やすい場所に掲示したりする方法が有効です。

Dr.健康経営では、衛生委員会の議事録テンプレートを配布しています。ぜひダウンロードしてご活用ください。

まとめ

衛生委員会の進め方に明確な決まりはないため、自社にとって運用しやすい進め方を確立することが大切です。「衛生委員会の進め方がわからない」「何を話し合えばいいかわからない」という企業は、ぜひ今回紹介した進行例を参考にしてみてくださいね。

衛生委員会を実施するときに大切なのは、全メンバーが積極的に議論へ参加し、PDCAサイクルを回しながらよりよい内容へブラッシュアップしていくことです。衛生委員会を運用するノウハウがない場合は、産業医などのプロの力を借りることもひとつの手です。

Dr.健康経営では、衛生委員会を熟知した産業医が企業の課題解決をサポートしています。「衛生委員会の運用を支援してもらいたい」「専門家に健康経営を相談したい」という企業は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

そのお悩み、Dr.健康経営に相談してみませんか?

「従業員数が初めて50名を超えるが、なにをしたらいいかわからない…」

「ストレスチェックを初めて実施するので不安…」

そんなお悩みを抱える労務担当者の方はいませんか?

Dr.健康経営では、産業医紹介サービスを中心にご状況に合わせた健康経営サポートを行っております。

些細なことでもぜひお気軽にご相談ください。